Add your promotional text...

हिंदू धर्म के चार वर्ण और राजनीति से उपजे मतभेद

कैसे वर्ण-व्यवस्था, जो मूल रूप से कर्म और उपयोगिता पर आधारित थी, समय के साथ सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक लाभ-हानि का औजार बन गई।

विश्लेषण / विचारधाराभारतीय संस्कृति और चेतना

रोहित थपलियाल

8/20/2025

हिंदू धर्म का आधार केवल पूजा-पाठ या मंदिर नहीं है, बल्कि उसकी मूल शक्ति उसकी समाज-व्यवस्था और दार्शनिक दृष्टि में निहित रही है।

वेद, उपनिषद, गीता और शास्त्रों ने एक ऐसा संतुलित ढांचा प्रस्तुत किया था, जिसमें हर व्यक्ति अपनी योग्यता और कर्म के अनुसार समाज में योगदान देता था। इस ढांचे को कहा गया — वर्ण-व्यवस्था।

लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था अपने मूल स्वरूप से भटक गई।

जो प्रणाली कभी समाज को संगठित करने और कार्य-विभाजन का साधन थी, वही कठोर जाति-प्रथा और राजनीति का औजार बन गई।

इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि वर्ण-व्यवस्था कैसे टूटी, उसमें मतभेद कैसे पनपे और राजनीति ने इसे किस तरह समाज की कमजोरी बना दिया।

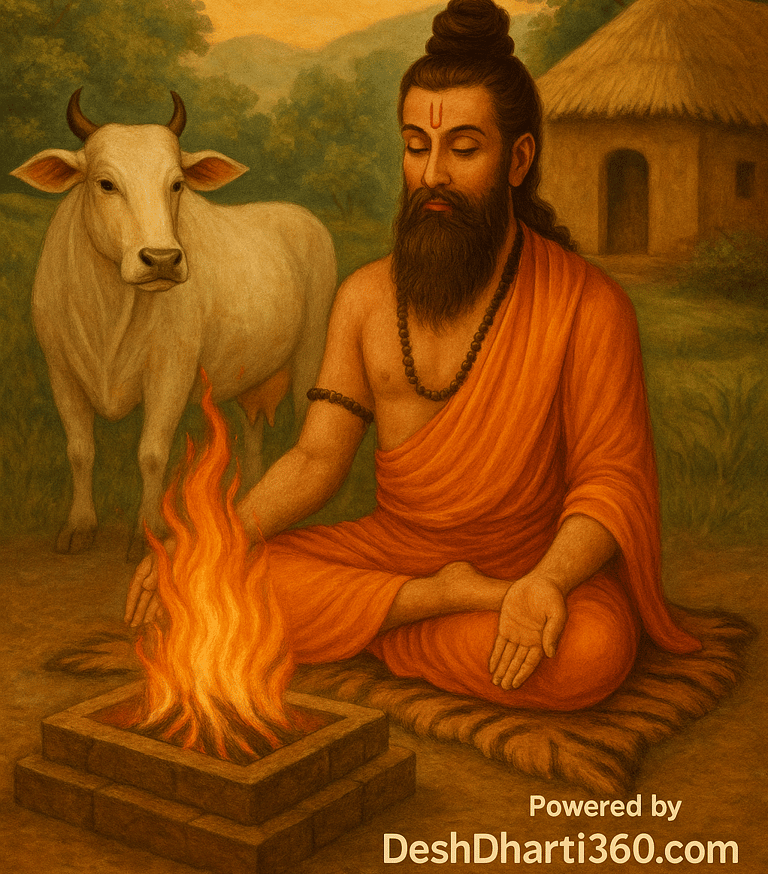

वर्ण-व्यवस्था का मूल दर्शन

भारतीय ग्रंथों में वर्ण का आधार जन्म नहीं, कर्म और गुण बताया गया है।

ब्राह्मण: ज्ञान, शिक्षा और धर्म का प्रचार।

क्षत्रिय: शासन और रक्षा।

वैश्य: व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था।

शूद्र: सेवा, श्रम और उत्पादन।

गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं:

“चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः”

अर्थात वर्ण विभाजन जन्म से नहीं, बल्कि गुण और कर्म से हुआ है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य था समाज को संगठित करना, ताकि हर वर्ग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और संपूर्ण समाज सामंजस्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़े।

समय के साथ विकृति

लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यवस्था यदि कठोरता और अज्ञान में जकड़ जाए, तो वह अपने उद्देश्य से भटक जाती है। वर्ण-व्यवस्था धीरे-धीरे जन्म-आधारित जाति-व्यवस्था में बदल गई।

ऊँच-नीच का भाव बढ़ने लगा।

शूद्र और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और सामाजिक अधिकारों से वंचित किया गया।

ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग ने श्रेष्ठता का दावा किया, जबकि वैश्य और शूद्र को निचले पायदान पर धकेला गया।

इस प्रकार, एक लचीली कर्म-आधारित व्यवस्था कठोर जातिगत दीवारों में बदल गई।

औपनिवेशिक राजनीति और जाति का प्रयोग

ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की इस कमजोरी को भली-भाँति समझा।

उन्होंने “फूट डालो और राज करो” की नीति के तहत जातीय विभाजन को और गहरा किया।

1871 की पहली जातीय जनगणना से लेकर अलग-अलग जातियों को आरक्षण और विशेषाधिकार देने तक, उन्होंने समाज को टुकड़ों में बाँटने का हर प्रयास किया।

यह नीति उनके शासन को आसान बनाती थी, लेकिन भारतीय समाज की जड़ों को कमजोर करती थी।

यानी, राजनीति ने पहली बार संगठित रूप से जाति को सत्ता प्राप्ति का साधन बना दिया।

स्वतंत्र भारत में जातीय राजनीति का उभार

स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र आया। लोकतंत्र संख्या पर चलता है, और संख्या का सीधा संबंध जाति से जुड़ गया।

दलित राजनीति, पिछड़ा आंदोलन, मंडल-कमंडल की लड़ाई — सबने भारतीय राजनीति को जातीय समीकरणों में बाँध दिया।

चुनावी राजनीति में जाति सबसे बड़ा वोट-बैंक बन गई।

नेताओं ने जनता की असली समस्याओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार) से ध्यान हटाकर जातीय पहचान को भड़काया।

धर्म जहाँ समाज को एकजुट करने के लिए था, वहीं राजनीति ने जाति को विभाजन का औजार बना दिया।

समाज में मतभेद और टूटन

ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र के बीच का भेदभाव आज भी समाज में गहरी खाई बना रहा है।

आरक्षण और जातिगत संगठन राजनीति में एक स्थायी हथियार बन गए।

भाईचारे और सहअस्तित्व की जगह ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ने ले ली।

परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज अपनी असली ताकत — संगठन और आध्यात्मिकता — से दूर हो गया।

आध्यात्मिक पतन

धर्म का उद्देश्य था — सबको मोक्ष का अधिकारी मानना।

लेकिन जब वर्ण-व्यवस्था राजनीति में बदल गई, तो:

धर्म के मूल आदर्श खो गए।

जातीय अहंकार ने साधना और भक्ति को पीछे धकेल दिया।

शंकराचार्यों और संतों की आवाज़ समाज तक पहुँचने से पहले ही राजनीति की भीड़ में दब गई।

इस पतन ने हिंदू समाज को आत्मिक दृष्टि से कमजोर बना दिया।

आज की स्थिति

समाज अभी भी जातिगत असमानताओं से जूझ रहा है।

राजनीति जातीय नारों और वादों पर टिकती है।

एक तरफ मंदिर और धार्मिक आयोजन बढ़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाज के भीतर जातीय अविश्वास और दूरी भी उतनी ही गहरी है।

यानी हिंदू समाज आज आध्यात्मिक रूप से विभाजित और राजनीतिक रूप से उपयोगितावादी बन चुका है।

समाधान और भविष्य की राह

हमें वर्ण-व्यवस्था के मूल स्वरूप को पुनः समझना होगा: यह कार्य-विभाजन था, न कि ऊँच-नीच।

राजनीति से ऊपर उठकर हमें समाज को आध्यात्मिक एकता और कर्म आधारित सम्मान पर वापस लाना होगा।

संतों और शंकराचार्यों की शिक्षाओं को समाज के केंद्र में लाना होगा।

जातीय राजनीति के जाल से मुक्त होकर धर्म और संस्कृति की सार्वभौमिक दृष्टि को अपनाना होगा।

वर्ण-व्यवस्था, जो कभी समाज को संगठित करने का साधन थी, समय और राजनीति के कारण मतभेद और विभाजन का कारण बन गई।

राजनीति ने इसे वोट-बैंक बना दिया, और धर्म अपनी गहराई खो बैठा।

आज ज़रूरत है कि हिंदू समाज फिर से अपने मूल की ओर लौटे — जहाँ वर्ण कर्म और योग्यता पर आधारित था, और सबका लक्ष्य था — धर्म, संस्कृति और मोक्ष।

© 2025. All rights reserved.

"DeshDharti360 की सच्ची कहानियाँ और अपडेट सीधे पाने के लिए अपना ईमेल दें प्रकृति से जुड़ें, पहले जानें।" 🌿

गौमाता और पर्यावरण की सच्ची आवाज़

संस्कृति

पर्यावरण

देशभक्ति

यदि आपको यह लेख पसंद आया तो

DESHDHARTI360.COM पर टिप्पणियों, सुझावों, नैतिक वास्तविक कहानियों के प्रकाशन के लिए हमारे फेसबुक पेज चित्रावली पर जाएं - देशधरती360 की कला

https://www.facebook.com/DeshDhart360/

या हमारे फेसबुक ग्रुप में जाये

https://www.facebook.com/groups/4280162685549528/

आपके सहयोग से हम अपने उदेश्य व कार्यों को विस्तार दे पाएंगे